| 6 |

�@�g�������������y���^���ƃG�l���M�[��������(1)~(3)�����������Ȃ����B(11�_) |

|

|

|

|

�@ |

���� |

|

���́������h���b�O����ƕ\������܂��B |

|

|

|

�@ |

|

|

(1) |

�@�}14�̂悤�ɁA������A�������������Î~�������B�������A�������������� |

|

�@ |

|

|

�ł�����̂Ƃ���B |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

�@�@�}14�������^���������āA������A����������������������B������A�� |

|

�@ |

|

|

�@������������^�����������Ă���Ƃ��́A������A�ɂ͂��炭�d���������� |

|

�@ |

|

|

�@�ƁA����������A�������������������W�Ƃ��������K���Ȃ��̂��A���� |

|

�@ |

|

|

�@�A~�E��������P���I�сA�L���������Ȃ����B |

|

|

�@ |

|

|

�A |

������A�ɂ͂��炭�d���������������B |

|

|

�@ |

|

|

�C |

�����������ł���B |

|

|

�@ |

|

|

�E |

����������A���������������������B |

|

�@ |

�C |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

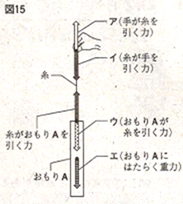

�A�@�}15�́A�}14�̂悤�ɁA������A�������������Î~ |

|

�@ |

|

|

�@�������Ƃ����͎��}�ł���B�}15������́A���A���A |

|

�@ |

|

|

�@������A�ɂ͂��炭�������ꂼ���\�������̂ł���B |

|

�@ |

|

|

�� |

�@�}15������������A������������p�E����p���� |

|

�@ |

|

|

�n�ɂ��������A�}15�̃A~�G�������������P���I |

|

�@ |

|

|

�сA�L���������Ȃ����B |

|

�@ |

�E |

|

|

�� |

�@�}15������������A���������Ƃ��������W�� |

|

�@ |

|

|

���������A�}15�A~�G�������������P���I�сA |

|

�@ |

|

|

�L���������Ȃ����B |

|

�@ |

�G |

|

|

|

|

�@ |

|

|

(2) |

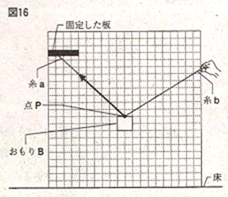

�@�}16���Œ��������ɂ������������������ |

|

|

�@ |

|

|

��B�ɂȂ��A������B�ɂȂ�������������� |

|

|

|

|

|

���߂������āA������B���Î~�������Ƃ����� |

|

|

�@ |

|

|

���}�ł���B�}16�����( �� )�́A���������� |

|

|

�@ |

|

|

��B�����������\���Ă���B���̂Ƃ��A�������� |

|

|

�@ |

|

|

����B�����������A�_P����p�_�Ƃ��āA�}16�� |

|

|

�@ |

|

|

���(�@���@�j�ł����Ȃ����B |

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

(3) |

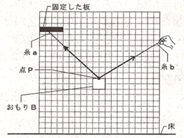

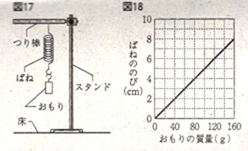

�@�}17�̂悤�ɁA�X�^���h�̂��_�ɂ˂��� |

|

|

|

�@ |

|

|

�����A�˂ɂ�������������āA�Î~�������B |

|

�@ |

|

|

�������A�˂ɂ������邨��������������� |

|

|

�@ |

|

|

�Ȃ���A�˂̂̂т��������B�}18�́A���̂� |

|

|

�@ |

|

|

���́A������������Ƃ˂̂̂т��W���\�� |

|

|

�@ |

|

|

�����̂ł���B�������A100g�������ɂ͂��� |

|

|

�@ |

|

|

���d�������������PN�Ƃ��A�˂����������� |

|

|

�@ |

|

|

�ł�����̂Ƃ���B |

|

�@ |

|

|

�@�@�}17�̂˂ɁA������C�����������Ƃ��A�˂̂̂т�6cm�ł������B������C�������� |

|

�@ |

|

|

�@��g���B�܂��A������C�����������Ă������Ƃ��A���ʏ��ł�����C�ɂ͂��炭�d���������� |

|

�@ |

120 |

|

|

�@�́A��N�ɂȂ���l�����邩�B���ꂼ�������Ȃ����B�������A���ʏ��ł��������d���́A�n�� |

�@ |

|

|

|

|

�@���ł��d���̂U���̂P�ɂȂ���̂Ƃ���B |

|

�@ |

0.2 |

|

|

�@ |

|

|

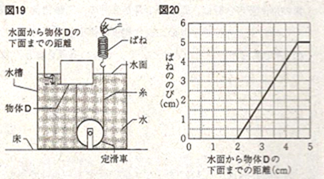

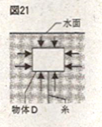

�A�@�}19�́A������������D�� |

|

|

�@ |

|

|

�@�}17�̂˂��A������������ |

|

�@ |

|

|

�@ �������ɂ��������������� |

|

�@ |

|

|

�@�������������u�ł���B |

|

�@ |

|

|

�@�@�}19������D�́A����80g |

|

�@ |

|

|

�@�ł���A���������ƁA�X�� |

|

�@ |

|

|

�@���ƂȂ���������Qcm������ |

|

�@ |

|

|

�@����Î~����B�˂��^���� |

|

�@ |

|

|

�@�����ƁA����D���������X�� |

|

�@ |

|

|

�@���ƂȂ��^��������ł����B�}20�͂��̂Ƃ���������������D�������܂ł������Ƃ˂� |

|

�@ |

|

|

�@�̂т��W���\�������̂ł���B�������A���������������ł��A�芊�������C�͂Ȃ����̂Ƃ� |

�@ |

|

|

�@��B�܂��A������������D�������܂ł��������Tcm�ɂȂ�܂ł�����D���芊���͂Ԃ��邱 |

|

�@ |

|

|

�@�Ƃ͂Ȃ����̂Ƃ���B |

|

�@ |

|

|

���@�������������c�������܂ł�������3.5cm�̂Ƃ��A����D�ɂ͂��炭����������������N |

�@ |

|

|

�@���B�}18���}20�����ƂɁA�v�Z���������Ȃ����B |

|

�@ |

1.4 |

|

(80�{60)�� |

|

|

�@ |

|

|

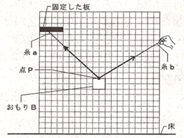

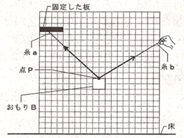

���@�}21�́@�A�}19������D���������X���邱�ƂȂ��^�������߂��Ƃ��� |

|

|

�@ |

|

|

�@����D���㉺���������E�����ɂ͂��炭�����̂悤�������(�@���@) |

|

�@ |

|

|

�@���\�����͎��}�ł���B����������D�ɂ́A�����ɂ���āA�^������ |

|

�@ |

|

|

�@�����������͂��炭�B�}21�����l������A����D�ɂ͂��炭������ |

|

�@ |

|

|

�@�^���������ł������R���A����D���^�����������E�����ɂ͂��炭�� |

|

�@ |

|

|

�@�����֘A�t���āA�ȒP�������Ȃ����B�������A���(�@���@)�������� |

|

�@ |

�����́A��������������������������������������B |

|

�@���������������\������B |

|

�@ |

���E�������́A�������������������A�������������B |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|