| 2 |

いろいろな生物とその共通点、生物の体のつくりとはたらき及び自然と人間に関する(1)~(3) |

|

|

|

答え |

|

下の□内をドラッグすると表示されます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

の問に答えなさい。 |

(11点) |

|

|

|

|

(1) |

Sさんは、学校でイヌワラビとヒマワリを観察した。 |

|

|

|

|

① ヒマワリはなかまをふやすために種子をつくるが、イヌワラビは種子をつくらない。イヌワ |

|

胞子 |

ア |

|

|

ラビはなかまをふやすために種子ではなく何をつくるか。その名称を書きなさい。また、次の |

|

|

|

ア~エの中から、イヌワラビのように、種子をつくらない植物を一つ選び、記号で答えなさい。 |

|

|

|

ア スギゴケ |

|

イ マツ |

|

ウ イネ |

|

エ ハコベ |

|

|

|

|

|

|

|

② 図5は、ヒマワリの葉のつき方を真上から観察したときのスケッチであ |

|

|

|

葉が、重なり合っていないこと。 |

|

|

る。図5からわかる、日光があたりやすくなるためのヒマワリの葉のつ |

|

|

|

|

き方の特徴を、簡単に書きなさい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

③ 次の▭の中の文が、ヒマワリの特徴について適切に述べたものと |

|

|

イ |

|

|

なるように、文中の( あ )、( い )のそれぞれに補う言葉の組み合わ |

|

|

|

|

|

せとして正しいものを、下のア~エの中から一つ選び、記号で答えなさい。 |

|

|

|

|

|

|

|

ヒマワリは、(

あ )葉類である。茎の横断面を観察すると、維管束は( い )。 |

|

|

|

|

|

|

|

ア あ 双子 い 散在している。 |

|

イ あ 双子 い 輪のように並んでいる。 |

|

|

|

|

ウ あ 単子 い 散在している。 |

|

エ あ 単子 い 輪のように並んでいる。 |

|

|

|

|

|

|

|

(2) |

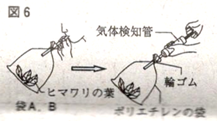

Sさんは、図6のように、同じ大きさの透明なポリエチレ |

|

|

|

|

|

ンの袋A、Bに、採取したばかりのヒマワリの葉を同じ枚数 |

|

|

|

|

入れて、息をふきこみ、輪ゴムで密閉してから、袋A、Bの |

|

|

|

|

中の二酸化炭素の割合(濃度)を気体検知管で測定した。その |

|

|

|

|

後、袋Aを光のあたる場所に、袋Bを光のあたらない場所に |

|

|

|

|

放置した。数時間後、袋A、Bの中の二酸化炭素の割合(濃 |

|

表1 |

|

|

|

|

度)を気体検知管で再び測定し、袋を放置する前とそれぞれ |

|

|

|

|

袋A |

袋B |

|

|

|

|

比べた。表1は、この実験の結果をまとめたものである。 |

|

二酸化炭素の割合(濃度) |

|

|

|

減少 |

増加 |

|

|

|

|

① 葉の表皮には、二酸化炭素などの気体の出入り口としてはたらく、三日月形の2つの細胞に |

|

気孔 |

|

|

囲まれたすき間がある。このすき間は何とよばれるか。その名称を書きなさい。 |

|

|

|

|

② Sさんは、図6の実験において、袋Aの二酸化炭素の割合(濃度)が減少したのは、葉のはたら |

|

袋A |

|

|

らきによるものではないかと考えた。この考えが正しいかどうかを確かめるために、袋A、B |

|

|

葉を入れないもの |

|

|

と同じ大きさの透明なポリエチレンの袋Cを用いて、対照実験を行うことにした。このとき、 |

|

|

|

|

対照実験は、袋A、Bどちらの実験に対して条件を変えて行えばよいか。記号で答えなさい。 |

|

|

|

|

また、この対照実験は、どのように条件を変えればよいか。簡単に書きなさい。 |

|

|

|

|

③ 図6の実験において、袋Bの二酸化炭素の割合(濃度)が増加した理由を、葉のはたらきに関 |

|

|

光合成は行わず、呼吸が行われている。 |

|

|

連づけて、簡単に書きなさい。 |

|

|

|

|

|

|

|

(3) |

Sさんは、植物と動物とのつながりに興味を持ち、 |

|

|

|

|

|

ある地方の陸上の生態系における食物連鎖について |

|

|

|

|

調べた。 |

|

|

|

|

|

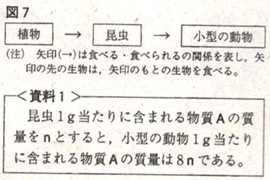

図7は、Sさんが調べた食物連鎖の一部を模式的 |

|

|

|

|

に表したものである。図7の小型の動物は、昆虫な |

|

|

|

|

どを食べて有機物をとり入れている。体内にとり入 |

|

|

|

|

れた物質を分解、排出できない場合、それらの物質 |

|

|

|

|

は体内に蓄積される。資料1は、Sさんが調べた生態系の、昆虫と小型の動物に含まれる物質A |

|

|

|

|

の質量についてまとめたものである。昆虫1個体の質量を12g、小型動物の1個体の質量を |

|

|

|

|

450gとすると、450gの小型の動物1個体に含まれる物質Aの質量は、12g昆虫1固体に含ま |

|

|

12×n:450×8n= 12 : 3600 = 1 : 300 |

|

|

れる物質Aの質量の何倍か。資料1をもとに、計算して答えなさい。 |

|

|

|

|

|

生成AI |

Aさんと端末AIさんの会話 |

|

|

|

|

|

|

|

Aさん |

|

昆虫1gに含まれる物質Aの質量を、 |

1 |

n とすると、 |

|

|

|

|

|

昆虫のもつ、nはいくら。 |

|

|

端末AI |

|

昆虫の質量を教えてください。 |

|

|

Aさん |

|

昆虫の質量は、 |

12 |

g です。 |

|

|

端末AI |

|

12 |

g の昆虫に含まれる物質は、 |

12 |

nです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Aさん |

|

小型動物の1個体1は、1gにつき、 |

8 |

nであり、 |

450 |

gあることから |

|

端末AI |

|

小型動物の持つ物質Aの量は、 |

3600 |

n となる。 |

|

|

Aさん |

|

昆虫1匹の持つ物質Aと小型動物1個体の持つ物質Aを比較するして。 |

|

|

|

端末AI |

|

昆虫と小型動物の割合は、 |

|

|

|

|

|

昆虫 |

12 |

n |

: |

小型動物 |

3600 |

|

|

Aさん |

|

小型動物の1個体の物質Aは、昆虫のもつ物質Aの何倍ですか。 |

|

|

端末AI |

|

小型動物の物質Aを、昆虫の物質Aでわります。 |

|

|

|

|

300 |

|

|

|

|

端末AIから |

|

|

|

|

※ 問題では、食べる食べられるに関係なく、昆虫のnと小型動物のnの比になる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|