| 3 |

�@���w�ω��ƃC�I���y�����w�ω������q�E���q��������(1)~(3)�������������Ȃ����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

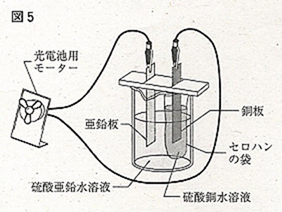

(1)�@�}�T�̂悤�ɁA�r�[�J�[�������_�������n�t�� |

|

|

|

�@���_�����n�t���������Z���n������������A���_�� |

|

|

�@�����n�t���������������A���_�����n�t���������� |

|

|

�@��������d�r������B�����d�r�́A������������ |

|

|

�@�Ɍ��d�r�p�̃��[�^�[���ڑ�����ƁA���d�r�p�̃� |

|

|

�@�[�^�[����]�����B |

|

|

|

�@�@�}�T���d�r�̂����݂���������R�����S������A |

|

|

�@�����d�p���[�^�[����]�������������@�ɂ����b |

|

|

�@���Ă���B���̂Ƃ��A���̇@~�B�������Ȃ����B |

|

|

R����@�F�@��

�}�T���d�r�́A�����̃C�I���ւ̂Ȃ�₷���ɂ���āA���������������N |

|

|

�@�@�@�@�@�������������܂��Ă�����ˁB |

|

�@ |

|

|

S����@�F�@�������ˁB���d�r�p�̃��[�^�[����]�������́A�g�p���������̃C�I���ւ� |

|

|

�@�@�@�@�@�Ȃ�₷�����W���Ă�����v����B |

|

�@ |

|

|

R����@�F�@�����������ɁA�������A�������C�I���ɂȂ�₷���}�O�l�V�E���������� |

|

|

�@�@�@�@�@�����Ă݂悤�B��������A���d�r�p���[�^�[����]�������Ȃ肻�����ˁB |

|

|

S����@�F�@���������ʐ������������Ă��A�d�q�����o�����������������肷���ꏊ���� |

|

|

�@�@�@�@�@���āA���d�r�p���[�^�[����]�������Ȃ肻�����ˁB |

|

�@ |

|

|

R����@�F�@�Ȃ�ق�

b�@�}�T�������������_�������n�t���A�}�O�l�V�E���������_�}�O |

|

|

�@�@�@�@�@�l�V�E�����n�t�������āA�����A�}�O�l�V�E�������ʐ����A�}�T�́A�����A�� |

|

|

�@�@�@�@�@�������ʐ��������������āA�����d�p���[�^�[����]�������Ȃ邩���ׂĂ� |

|

|

�@�@�@�@�@�悤�B |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@�@�@���_�������_�����́A�d�����ł���A�����n������z�C�I�����A�C�I�����������B�d���� |

|

���� |

|

�d���� |

|

|

�@�@�������n�����z�C�I�����A�C�I����������邱�Ƃ����Ƃ��邩�B���������������Ȃ����B |

|

�������@���n�t |

�d�����@�d�� |

|

|

�@�A�@������ ���@���������N�������w�ω����A�d�q�P���� e- �Ƃ��āA���w���������\���ƁA |

|

|

Cu2�{�@�{�@2e-�@➞�@Cu�@�ƂȂ� |

|

|

���@�����������������N�������w�ω����\�������w���������Q�l�ɂ��āA������ a �������� |

|

|

�@���N�����ω������w���������\���Ȃ����B |

|

|

b�@���̃A~�G��������A�}�T���d�r�ɂ�����A�d�����d�q���ړ��ɂ��āA�K�����q�ׂꂢ |

|

|

�@����̂��P���I�сA�L���������Ȃ����B |

|

|

�A�@�����́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |

|

|

�C�@�����́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |

|

|

�E�@�������́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |

|

|

�G�@�������́{���ł���A�d�q�������������������������������ړ�����B |

|

|

�@�B�@������ b �����@���������s���ƁA���d�p���[�^����]�������Ȃ����B�������A���������� |

|

���� |

|

�����@�C�I�� |

|

�_�j�G���@�d�r |

|

|

�@�@���������ł́A���d�r�p���[�^�[����]���������g�p���������̃C�I���ւ̂Ȃ��₷������ |

|

|

�@�@�W���ꂢ�邱�Ƃ��m�F�ł����Ƃ͂����Ȃ��B�������R���ȒP�������Ȃ����B�������A���_�� |

|

|

�@�@���n�t�A���_�������n�t�A���_�}�O�l�V�E�����n�t���Z�x���̐��́A���d�r�p���[�^�[���� |

|

|

�@�@�]�������Ȃ������Ƃɂ��e�����Ă��Ȃ����̂Ƃ���B |

|

|

|

(2) |

�@S����́A���f���_�f���������邱�Ƃ��d�C�����������R���d�r�������������A�R���d�r |

|

|

�ɂ������ׂ��B����1�́A�R���d�r�������������f���_�f���̐ϔ������ׂ邽�߂ɁAS���� |

|

|

���s���������������܂Ƃ߂����|�[�g���ꕔ�����������̂ł���B |

|

|

����1 |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

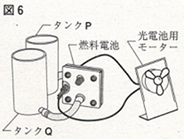

�����@�R���d�r�A�^���NP�A�^���NQ�A���d�r�p���[�^�[ |

|

|

�@ |

|

|

�����@�}6�̂悤�ɁA�^���NP���C�������f8cm3���A�^���N |

|

�@ |

|

|

�@�@�@Q���C�����_�f2cm3������A���f���_�f������������B |

|

�@ |

|

|

�@�@�@�R���d�r���ڑ��������d�r�p���[�^�[����]���I��� |

|

�@ |

|

|

�@�@�@�Ă���A�^���NP�AQ���c���Ă����C�����̐����A���� |

|

�@ |

|

|

�@�@�@������������B�������A�^���NQ��������C�����_�f |

|

�@ |

|

|

�@�@�@��4cm3�A�Ucm3�A�Wcm3�������āA���l���������s���B |

|

�@ |

|

|

���� |

|

�\3�̂悤�ɂȂ����B |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

�\3����A�����������f�� |

|

�\�R |

�@ |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@�_�f���̐ϔ��́A�Q�F�P�ł���B |

���ꂽ���f���̐�(cm3�j |

8 |

8 |

8 |

8 |

�@ |

|

|

�@ |

|

���ꂽ�_�f���̐�(cm3�j |

2 |

4 |

6 |

8 |

�@ |

|

|

�@ |

|

�c�������f���̐�(cm3�j |

4 |

0 |

0 |

0 |

�@ |

|

|

�@ |

|

�c�����_�f���̐�(cm3�j |

0 |

0 |

2 |

4 |

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

�@�@�@�����������p�������f�́A�����d�C���������������������A�ق������@�ł����f�������� |

|

|

�@�@���邱�Ƃ��ł���B���̃A~�G����A���f���������������Ƃ����K���Ȃ��̂������I�сA�L |

|

|

�@�@���������Ȃ����B |

|

|

�A�@�_����������������������M����B |

|

�C�@�_�������Y�f������������������M����B |

|

|

�E�@���_�����_���o���E�����n�t���܂���B |

�G�@���_�ɃX�`�[���E�[��(�S)�������B |

|

|

�@�A�@�R���d�r���ڑ��������d�r�p���[�^�[����]���Ă���Ƃ��A���� |

|

50 |

|

�@ |

|

|

�@�@�������f���_�f���̐ϔ��́A�Q�F�P�@�ł���A���f��1cm3�������� |

�� |

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@�@��̂ɂ�����������5���ł������B�\�R�����Ƃɂ����A�^���NP���� |

�� |

�d |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@�@������f���̐����Wcm3�ɂ����Ƃ��́A�^���NQ��������_�f���̐� |

�] |

�r |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@�@�����d�r�p���[�^�[����]�����������W���\���O���t���A�}�V�� |

�� |

�p |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@�@�����Ȃ����B�������A���d�r�p�̃��[�^�[����]���Ă���Ƃ��A���f |

�� |

�� |

25 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@�@��������������������Ă������̂Ƃ���B |

|

�� |

�b |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�� |

�^ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

�b |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

(��) |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

0 |

2 |

6 |

8 |

|

|

�^���NQ������� |

|

|

�_�f���̐�(cm3) |

|

|

�@(3)�@�}�W�̂悤�ɁA�|���G�`�������������ɁA�����̐��́A���f���� |

|

|

|

���f���̐��@�@ |

a |

|

|

|

�@�@�C�����Ė����A�_�Α��u���_������ƁA���f���_�f���Q�F�P�� |

|

|

��C���̐� |

a |

�����̐� |

|

|

|

�@�@�̐����������������A�������������B�������A�|���G�`���������� |

|

|

�_�f���̐� |

b |

|

|

�@�@�����c�����C�������x���_���O���C�������x���������Ȃ�܂Ń|�� |

|

|

���f���̐� |

a-b |

|

|

�@�@�G�`�������������u�����Ƃ���A�����������͂��ׂ��t���ɂȂ�A |

|

|

|

�@�@�|���G�`���������������c�����C�����̐���28cm3�ɂȂ����B�|���G |

|

|

�_�f�F���f�@1�F2 |

|

b:a=1:2 |

|

(���@���@���f���\���ɂ���j |

���w�ω� |

|

|

�@�@�`���������������_�f�͂��ׂ����������Ƃ���ƁA�������Ƀ|���G |

|

|

�_�f�F���f�@�P�F�S |

|

b:(a-b)=1:4 |

a-b=4b |

a=5b |

(���@��C�������j |

|

|

�@�@�`���������������c���Ă������f���̐�����cm3�ł�����l����� |

|

|

|

�@�@�邩�B�v�Z���������Ȃ����B�������A��C�ɂ��_�f�����f���������܂�Ă���A���f���_�f�� |

|

�c�������f |

a-2b |

(���@���2b�@���Ƃ����f��g�p�������f�j |

|

|

�@�@�S�F�P���̐ϔ����������Ă�����̂Ƃ���B�܂��A���f���_�f�������ȊO���������N����Ȃ� |

|

|

�@�@���̂Ƃ���B |

|

�c�������f�{���f��28 |

|

(a-2b)+(a-b)=28 |

(���@a�b�@�g��Ȃ����f�j |

|

|

|

(a-2b)+(a-b)=28 |

|

���f |

|

20 |

|

(���@���f����C�����̐��j |

|

|

a=5b |

5b-2b+5b-b=28 |

|

��C |

|

20 |

|

(���@���f�{�_�f�j |

|

|

7b=28 |

|

�_�f |

�� |

4 |

|

|

b=4 |

|

���f |

|

16 |

|

(���@���f���_�f��4�{�j |

|

|

|

�g��ꂽ���f |

|

8 |

cm3 |

|

(���@���f���_�f�̂Q�{) |

|

|

�c�������f |

20-8 |

cm3 |

|

|

�c�������f |

�@ |

12 |

cm3 |

|

|

�^�u���b�g�g�p(���j |

|

|

|

|

�@ |

�@���f�A��C���̐�������(�̐���������)���������i��������j�A |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�c�����C�̂̑̐ς���A�c���Ă��鐅�f�̗ʂ����߂���@�������B |

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

|

�c���Ă����C�����̐� |

�c���������f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

|

|

���� |

|

|

|

�\�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

|

28 |

cm3 |

|

12 |

cm3 |

|

|

|

|

|

�� |

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

�g�p�����_�f���� |

|

|

|

=Y106/7 |

|

�@ |

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

16 |

��C�����܂�����f���� |

|

|

=AN107*4 |

�@ |

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

20 |

��C���̐� |

|

|

|

|

=AN107+AN108 |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

12 |

�c���������f |

�@ |

�@ |

�@ |

=AN109-2*AN107 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|