| 2 |

いろいろな生物とその共通点及び生物の体のつくりとはたらきに関する(1)、(2)の問いに答えな |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

さい。 |

|

|

|

(1) ある湖とその周辺の植物を調査したところ、オオカナダモ、ツバキ、アサガオが見られた。 |

|

検索 |

|

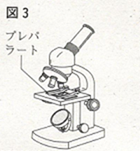

顕微鏡の扱い |

|

|

① オオカナダモの葉を一枚とってプレパラートをつくり、図3のように |

|

|

|

顕微鏡を用いて観察した。 |

|

|

|

a 次の |

|

|

の中の文が、低倍率で観察してから、高倍率に変え |

|

|

て観察するときの、図3の顕微鏡の操作について適切に述べたものと |

|

|

なるように、文中の( あ )、( い )のそれぞれに補う言葉の組 |

|

|

合わせとして、下のア~エの中から正しいものを1つ選び、記号で答え |

|

|

なさい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

倍率を高くするときは、レボルバーを回し、高倍率の( あ )にする。倍率を |

|

|

|

高くすると、視野全体が( い )くなるので、しぼりを調節してから観察する |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ア あ 対物レンズ い 明るく |

|

イ あ 接眼レンズ い 明るく |

|

|

ウ あ 対物レンズ い 暗く |

|

エ あ 接眼レンズ い 暗く |

|

|

|

b オオカナダモの葉の細胞の中に、緑色の粒が見られた。この緑色の粒では光合成が |

|

|

行われている。細胞の中にある、光合成が行われている緑色の粒は何とよばれるか。 |

|

|

その名称を書きなさい。 |

|

|

② ツバキとアサガオは、双子葉類に分類される。次のア~エの中から、双子葉類に |

|

|

共通して見られる特徴を2つ選び、記号で答えなさい。 |

|

|

ア 胚珠が子房の中にある。 |

|

イ 根はひげ根からなる。 |

|

|

ウ 胚珠がむき出しになっている。 |

|

エ 根は主根と側根からなる。 |

|

|

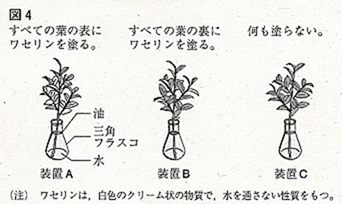

③ 図4のように、葉の枚数や大きさ、 |

|

|

科学、技術、工学・ものづくり、芸術、数学、(STEAM教育に関連) |

|

|

枝の長さや太さがほぼ同じツバキを |

|

数値を問う問題には、数学的に考える。 |

|

|

3本用意し、装置A~Cをつくり、蒸 |

|

|

|

葉の表 |

|

|

散について調べた。装置A~Cを、室 |

|

a:葉の表から出る水の量(g) |

|

|

内の明るくて風通しの良い場所に |

|

|

b:葉の裏から出る水の量(g) |

|

葉以外 |

|

葉の裏 |

|

|

3時間置き、それぞれの三角フラス |

|

c: |

葉以外から出る水の量(g) |

|

|

コ内の、水の質量の減少量を測定し |

|

|

た。その後、アサガオを用いて同様 |

|

葉全体から出る水の量(g) = |

|

|

a+b+c=6.8 |

|

|

|

|

|

の実験を行った。表2は、その結果 |

|

葉の裏と葉以外から出る水の量(g) |

|

b+c=6.0 |

b=6.0-c |

|

|

|

|

|

|

|

をまとめたものである。表2をもと |

表2 |

|

葉の表と葉以外から出る水の量(g) |

|

a+c=1.3 |

a=1.3-c |

|

|

|

|

|

|

|

にして、a、bの問いに答えなさい。 |

|

|

|

水の質量の減少量(g) |

|

|

ただし、三角フラスコ内には油が少 |

|

|

|

ツバキ |

アサガオ |

|

1.3-c+(6.0-c)+c=6,8 |

|

|

|

|

量加えられており、三角フラスコ内 |

すべての葉の表に |

6.0 |

2.8 |

|

7.3-c=6.8 |

|

|

の水面からの水の蒸発はないものと |

ワセリンを塗る |

|

c=7.3-6.8 |

|

|

する。 |

|

すべての葉の裏に |

1.3 |

1.7 |

|

|

|

c= |

0.5 |

|

|

a 表2から、ツバキとアサガオは |

ワセリンを塗る |

|

|

蒸発していることがわかる。この |

何も塗らない |

6.8 |

4.2 |

|

葉以外からの蒸散 |

|

0.5 |

g |

|

|

実験において、1本のツバキが葉 |

|

|

以外から蒸散した量は何gですか。 |

|

|

b ツバキとアサガオを比べた場合、1枚の葉における、葉全体にある気孔の数に |

|

|

対する葉の表側にある気孔の数の割合は、どのようであると考えられますか。 |

|

ツバキ |

|

アサガオ |

|

|

次のア~ウの中から1つ選び、記号で答えなさい。ただし、気孔1つあたりの蒸 |

|

葉の表の減少量 |

1.3 |

|

1.7 |

|

|

散量は、気孔が葉の表と裏のどちらにあっても同じであるものとする。 |

|

6.8 |

|

4.2 |

|

|

ア ツバキが多い |

|

イ どちらも同じである。 |

ウ アサガオの方が多い |

|

式 |

|

=1.3/6.8 |

|

=1.7/4.2 |

|

|

|

|

0.191176 |

|

0.40476 |

|

|

(2) 海の中には、多くの植物プランクトンが存在している。次の □ の中の文は植物プラン |

|

=1.3/6.8 |

|

=1.7/4.2 |

|

タブレットの利用 |

|

|

クトンの大量発生により、引き起こされる現象についてまとめた資料の一部である。 |

|

|

|

生活排水が大量に海に流れ込むと、これを栄養源として植物プランクトンが大量に発生 |

|

|

することがある。大量に発生した植物プランクトンの多くは、水中を浮遊後、死んで海底 |

|

|

へ沈む。死んだ大量の植物プランクトンを、微生物が海底で分解することで、海底に生息 |

|

|

する、生物が死ぬことがある。植物プランクトンを分解する微生物の中には、分解すると |

|

|

ときに硫化水素などをの物質を発生させるものも存在し、海底に生息する生物が死ぬ原因 |

|

|

の一つになっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

① 植物プランクトンには、体が一つの細胞からできているものがいる。体が一つの細胞からできて |

|

検索 |

一つの細胞 |

|

|

いるものは、一般に何とよばれるか、その名称を答えなさい。 |

|

|

② 下線部のような現象が起こるのは、硫化水素などの物質の他にも理由がある。硫化水素などの発 |

|

|

生のほかに、微生物が大量の植物プランクトンを分解することによって、海底に生息する生物が死 |

|

検索 |

プランクトン 発生 |

|

|

ぬことがある理由を簡単に答えなさい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|