| 2022.springexpangh |

�����������Ƃ˂��L�� |

�N�@ �g�@ �Ԏ���(�ȗ���) |

|

�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t |

|

�w�K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

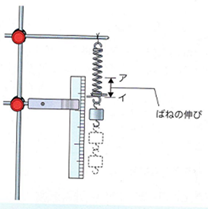

�˂�����������������Ȃ�ƁA�˂��L�т��������Ȃ�B |

|

|

|

|

�������� |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

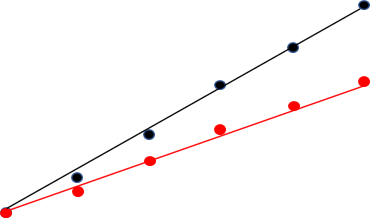

�˂���������Ƃ˂��L�т�������W�ɂ���B |

|

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t�i�T�j |

|

�e���̂����������ό`���������́A���킦�������������B������A�t�b�N���@���Ƃ����B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

| ���̂͂��炫 |

|

�@ |

�����������Ƃ˂��L�� |

|

�܂Ƃ� |

�˂�����(���萔�������E��������������������Ƃ˂��L�т��\�������) |

|

�����������Ƃ˂��L�� |

|

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�����������@ |

F |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

����5 |

�e�[�} |

�˂�����������������Ȃ�ƁA�˂��L�т͂ǂ̂悤�ɂȂ邩 |

|

�@ |

|

�������� |

|

�@ |

|

�˂��L�� |

L |

|

�@ |

|

|

���@ |

1 |

�������u���g������ |

|

�@ |

|

�@ |

|

���萔 |

|

�� |

|

�@ |

|

|

�} |

|

�˂� |

|

�@ |

|

���������(���j |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

�@ |

�t�b�N���@�� |

|

�@ |

|

|

|

|

�@ |

|

����������� |

0 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

|

�@ |

|

L |

�� |

�� |

�~ |

F |

|

|

�@ |

|

|

2 |

�˂��L�т���������B |

|

|

�@ |

|

���������� |

0 |

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.8 |

1 |

|

�@ |

|

�\�� |

|

���� |

|

���� |

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

�˂����L�� |

0 |

3.8 |

7.9 |

12.2 |

16.3 |

20.4 |

|

�@ |

|

�˂��L��L |

���萔�� |

����������F |

�@ |

|

|

|

�@ |

|

��b���L�� |

0 |

2.4 |

5.2 |

7.9 |

10.6 |

13.2 |

|

�� |

|

13 |

cm |

13 |

|

1 |

N |

�@ |

|

|

3 |

��������������₵�Ă����A�˂��L�т� |

|

|

�@ |

|

�@ |

|

=AQ14*AT14 |

|

�@ |

|

|

��������B |

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

���� |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

�@ |

|

15 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

4 |

�����̂������˂��Ł@�P~3�@������������B |

|

|

�@ |

|

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

���萔�@�� |

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

�� |

10 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

20.375 |

|

��20 |

|

0.05 |

N/cm |

|

|

�@ |

|

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@ |

|

�L |

5 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

��b |

�@ |

�@ |

|

���萔�@�� |

|

|

���� |

|

�@ |

|

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

13 |

|

13 |

|

0.07692 |

N/cm |

|

|

���������(���j |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

�@ |

|

(cm) |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

����������� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

0 |

|

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.8 |

1.0 |

|

|

���������� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

�����������@(N�j |

|

|

�˂����L�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

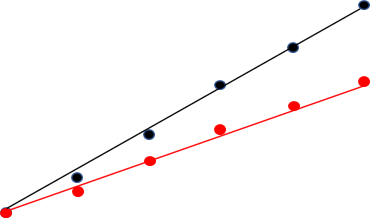

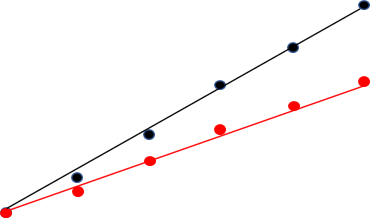

�O���t����A�����������Ƃ˂��L�т́A�u����v����B |

|

|

��b���L�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

�˂� |

���萔�@��20cm/N |

0.05 |

N/cm , |

�˂� |

���萔�@13cm/N |

0.08 |

N/cm |

|

|

�@ |

|

|

�O���t�� |

(cm) |

|

�@ |

|

�e���̂����������ό`�����������́A�����������������B |

|

|

�@ |

�@ |

10 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

������A�u�t�b�N���@���v�Ƃ����B |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�t�b�N���@�� |

|

|

8 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�f�[�^ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

����������(N) |

0 |

0.5 |

1 |

1.5 |

2 |

2.5 |

3 |

|

�@ |

|

|

�� |

6 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

�˂��L��(cm) |

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

|

�@ |

|

|

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

���萔�@�S |

|

�@ |

|

|

�L |

4 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

�����������@ |

F |

|

�@ |

|

|

�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

�˂��L�� |

L |

|

�@ |

|

|

2 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

���萔 |

|

�� |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�t�b�N���@�� |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

L |

�� |

�� |

�~ |

F |

|

�����S |

|

�@ |

|

|

0 |

|

0.2 |

0.4 |

0.6 |

0.8 |

1 |

|

�@ |

�@ |

�˂��L��(cm) |

���萔�� |

��������������(N�j |

|

�@ |

|

|

|

�����������@�iN) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

|

8 |

cm |

4 |

|

2 |

N |

|

�@ |

|

|

�l�@ |

|

�@ |

�@ |

|

=AB43*AE43 |

|

�@ |

|

|

�˂��L�т������W |

|

�@ |

�@ |

|

F |

= |

L/a |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

|

F (N) |

|

����萔 a |

�����˂��L��(cm) |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

|

3 |

N |

4 |

|

12 |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

����AI�@ |

|

A����ƃ^�u���b�g(AI)����b |

|

|

�@ |

����AI�A |

|

A����ƃ^�u���b�g(AI)����b |

|

|

A���� |

|

���̂������������������ |

|

�@ |

|

|

�^�u���b�g(AI) |

��������������˂͂ǂ̂悤�Ȃ˂ł����B |

|

�@ |

|

A���� |

|

�˂��g���������̂͂������������� |

|

|

A���� |

|

����10�����邷��12cm�ɂȂ�A����20�����邷��14cm�ɂȂ�܂��B |

|

�@ |

|

�^�u���b�g(AI) |

��������������˂́A�ǂ̂悤�Ȃ˂ł����B |

|

|

�^�u���b�g(AI) |

��������邵���Ƃ����S���������������Ă��������B |

|

�@ |

|

A���� |

|

�˂�50�~�d�����邷�� |

12 |

cm�ɂȂ�A500�~�d�݂��邷�� |

|

|

A���� |

|

�S���������́A |

15 |

cm�@�ł��B |

|

�@ |

|

|

|

|

15 |

cm�ɂȂ�܂��B |

(50�~�d�� |

4 |

g �A500�~�d�� |

7 |

g �Ƃ���B) |

|

|

�@ |

|

�^�u���b�g(AI) |

��������邵���S���������������Ă��������B |

|

|

�^�u���b�g�� |

�˂����� |

������� |

10 |

���邷�� |

12 |

cm |

�ɂȂ� |

�@ |

|

�@ |

|

A���� |

|

�S���������́A |

20 |

cm�ł��B |

|

|

�v�Z�� |

|

�@ |

|

|

������� |

20 |

���邷�� |

14 |

cm |

�ɂȂ� |

�@ |

|

�@ |

|

|

�@ |

�������� |

10 |

g |

�ŁA |

2 |

cm |

�̂т� |

|

�@ |

|

�@ |

|

�^�u���b�g�� |

�˂����� |

50�~�d�����邷�ƁA |

12 |

cm�ɂȂ� |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@ |

|

|

=L58-L57 |

|

=P58-P57 |

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�v�Z�� |

|

�@ |

|

|

500�~�d�����邷�ƁA |

15 |

cm�ɂȂ� |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

�˂����� |

10 |

cm |

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�������� |

|

3 |

g���A |

3 |

cm�L�т� |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

=P57-N59 |

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

|

|

|

=AO55-AK55 |

=AK60-AK59 |

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

�S���������A |

15 |

cm |

|

�˂��L�сA |

5 |

cm |

|

�@ |

|

�@ |

|

�˂��L�сA |

1 |

���� |

|

1 |

����1cm�L�т�B |

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

=J55 |

|

|

|

|

|

=K63-K61 |

|

�@ |

|

�@ |

|

|

|

|

=(AK60-AK59)/AH61 |

=AH61/AK61 |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

������������A |

25 |

�� |

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

�˂������A |

8 |

cm |

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

=(R63/N59)*10 |

|

|

|

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

|

|

|

=AK59-(AH63*AK55) |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

�@ |

|

���m�̂�����������A |

12 |

g |

|

|

|

�@ |

|

|

�����l�p�����h���b�O����ƁA�v�Z�����\������܂��B |

|

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

=(AF57-AH65)*AL63 |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�^�u���b�g(AI) |

���̂˂ɂ邵����������������A |

25 |

�� |

�ł��B |

|

�@ |

|

�����l�p�����h���b�O����ƁA�v�Z�����\������܂��B |

|

|

�@ |

|

�^�u���b�g(AI) |

���̂˂ɂ邵����������������A |

12 |

�� |

�ł��B |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

| ��� |

|

���Ƃ˂��L�� |

|

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

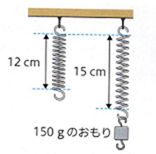

�@�}�̂悤�ɁA����12cm�̂˂�150���̂�������邵���Ƃ���A�˂������́A15cm�� |

|

|

�Ȃ����B�������������Ȃ����B�������A100���������ɂ͂��炭�d������������1�m�Ƃ��A�� |

|

|

���������l���Ȃ����̂Ƃ���B |

|

�} |

|

|

|

�@ |

�@�˂̂̂т����������̂��������ɂ́A�ǂ̂悤�� |

|

|

�W�����邩�B |

|

|

|

��� |

|

|

|

�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |

|

|

�A |

�@���̂˂��Pcm�L���̂��K�v����������������N���B |

|

|

0.5 |

N |

|

�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |

|

|

�B |

�@��������lj�����ƁA�˂�������17cm�ɂȂ����B���̂Ƃ��A�lj������������������ |

|

|

�������B |

|

100 |

�� |

|

�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |

|

|

�C |

�@�����˂ɁA���ʏ���150���̂�������邵���Ƃ���B���̂Ƃ��˂��L�т́A��cm |

|

|

�ɂ܂���l�����邩�B�������A���ʏ��ł��d�������������n������1/6�Ƃ���B |

|

|

0.5 |

cm |

|

�����l�p�������h���b�O����ƁA�����\������܂��B |

|

25 |

|

|

|

|

|

| AI���c�����t |

|

| �˂ɉ����͂��傫���Ȃ�ƁA�˂̐L�т͑傫���Ȃ�B |

|

| �˂ɉ����͂Ƃ˂̐L�т͔��̊W�ɂ���B |

|

| �e���̂��镨�̂̕ό`�̑傫���́A���킦���͂ɔ�Ⴗ��B������A�t�b�N�̖@���Ƃ����B |

|

| 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|