| 2025.04.08 |

����2 |

���������n�t���d�C���� |

�@ |

�g�@�@������ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

�w�K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| AI���c�����t |

|

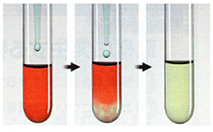

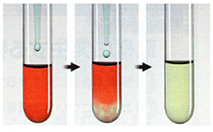

���������n�t���d���������ƁA�z�������f���C�����o�āA�A�����ő��������o��B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

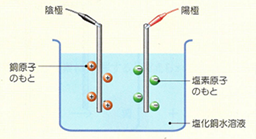

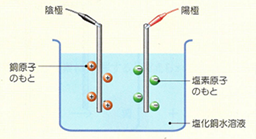

���_(�������f)���d���������ƁA�������f����������A���f�����f����������B |

|

|

|

���������n�t���d�C���� |

|

�U������(���K�����j |

�����d�C�����A���q����q |

�@ |

�@ |

�@�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@ |

|

| ����2 |

�������ړI |

�@���������n�t���d�����������Ƃ��A�d���t�����N�����ω����ώ@������A |

|

�@ |

���������n�t���d�C���� |

|

|

�d�������������������������ׂ��肵�āA�d�������ꂽ�Ƃ����N�����ω��� |

|

�@ |

|

|

|

|

�l����B |

|

|

|

�@ |

|

|

�X�e�b�v1 |

|

�@ |

|

|

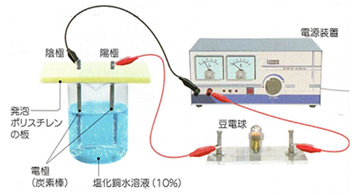

���������n�t���d�������� |

|

�@ |

|

�����t���� |

|

�@�A���o��(�h���L) |

|

|

�@ |

�@�E�}�̂悤�����u������A��3~6V�� |

|

�@ |

|

|

�d���������āA1~2�����A�d���������B |

|

�@ |

|

�} |

���ȏ��@������������ |

|

|

�A |

�@�d���������Ă���Ƃ��́A |

|

�@ |

|

|

�A�����z���̂悤�����m�F����B |

|

�@ |

|

�@�z���t�����t�����X�|�C�g�ɂƂ� |

|

|

�@ |

|

| ���C���N���������Ƃ��B |

|

|

|

�X�e�b�v2 |

|

�} |

���ȏ��@������������ |

|

�@ |

|

|

�B |

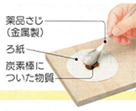

�@�z�����\�������������C���̂ɂ������A���ł������悤�ɂ��Ă����B |

|

�@ |

|

|

�C |

�@�Y�f�_�ɂ����������������������Ƃ��āA������������������B |

|

�@ |

|

|

�D |

�@�A�����z�����t�ɂȂ��ŁA�ω����ώ@����B |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

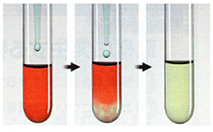

���_(���������n�t)���d���������ƁA�������f����������A���f�����f���o�Ă���B |

|

���� |

�@���������C���́A�h���L������A�L���ł���B |

|

�@ |

|

���F�������� |

|

|

���C�����āA�����ɂ����������Ȃ� |

|

�@ |

|

�} |

���ȏ��@������������ |

(�Y����p) |

|

|

�@ |

|

���@�A���_�[���C���� |

|

|

�@ |

|

���������n�t |

|

�� |

|

�� |

|

�{ |

|

���f |

|

�@���t������܂��傤�B |

|

|

�} |

���ȏ��@������������ |

|

�@ |

���w������ |

2CuO |

|

�� |

|

2Cu |

|

�{ |

|

Cl2 |

|

|

�@�A���_�[���C�����h���b�O����� |

|

| �������� |

|

�@ |

|

�@���t���\������܂��B |

|

|

�A���ɂ́A |

|

|

|

�d�C�����B |

|

|

�z���ɂ́A |

|

�@ |

|

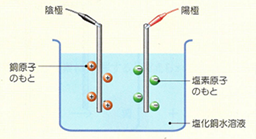

�d���Ƃ́A�d�q���A�������z��������� |

�@(�d�C������) |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

�A�� |

�@���n�t�������q�̂��Ƃ́A�A������ |

�d�q |

�������Ƃ�B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

�� |

���o�Ă���(�͏o)�B |

|

| ���� |

|

|

|

�@ |

|

|

������������B |

|

|

�@ |

�} |

���ȏ��@������������ |

|

�z�� |

�@���n�t�����f���q�̂��Ƃ́A�z���� |

�d�q |

���n���B |

|

|

|

�@ |

|

���f���q���Q�������t���āA |

���f |

���C���� |

|

|

�@�������́A���f�������������ł���B |

|

|

�@ |

|

��������B |

|

|

�܂��A���������n�t���d�����ł���B |

|

|

�@ |

|

|

�@�E���}�́A���f���C���������ܔM�������� |

|

|

�@ |

���_(�������f�����n�t�j���d�C���� |

|

|

�������B���f�������������A���������W�C |

|

|

�@ |

|

�������f���d�C�����ł́A |

�������f�� |

���f |

�� |

���f |

�@�����������B |

|

|

�т�����ɂ��B |

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

�������f |

|

�� |

���f |

|

�{ |

|

���f |

|

|

���w������(2�N���w�ω��j |

|

|

�@ |

���w������ |

2HCl |

|

�� |

|

H2 |

|

�{ |

|

Cl2 |

|

|

�@ |

Cu�@�{�@Cl2�@�@���@�@CuCl2 |

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|