| 2023.leafgh |

|

|

葉のつくり |

|

|

年 組 番氏名(省略可) |

人工知能(AI)に残す言葉 |

|

学習 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

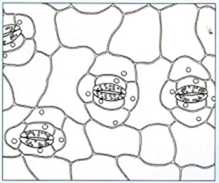

ツユクサの葉の裏側には、多数の気孔がある。 |

|

|

切り取り |

|

|

|

|

|

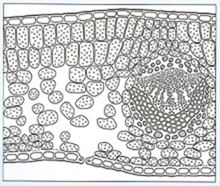

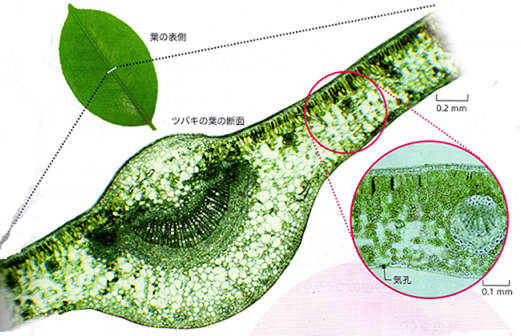

ツバキの葉の断面には、水や葉でできた養分の通る管がある。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人工知能(AI)に残す言葉(控) |

|

水は、道管を通り、葉の気孔から蒸散する。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 葉のつくり |

|

葉のつくり |

|

|

|

|

| 観察4 |

葉の表皮と断面 |

|

|

葉の表皮と断面 |

|

|

|

テーマ |

水が通る場所を葉のつくりから調べる。 |

|

|

結果(例) |

|

|

葉の表皮や断面にはどのようなつくりが見られるか。 |

|

|

|

ツユクサの葉の表皮(裏側)スケッチ |

|

ツバキの葉の断面のスケッチ |

|

|

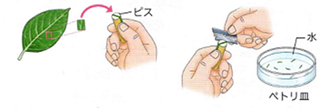

方法 |

1 |

葉の裏側の表皮を観察する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ツユクサの葉の裏側に切れ目を入れ、 |

|

|

|

|

|

葉脈をつまんで表皮をはぎ取る。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

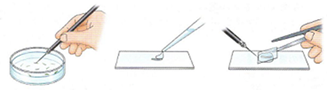

表皮のプレパラートをつくり、顕微鏡で |

|

|

|

|

|

観察する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

葉の断面を観察する。 |

|

|

|

|

|

ツユクサの葉の表皮(裏側) |

|

ツバキの葉の断面 |

|

|

ピスに縦に割れ目をつくり、 |

|

|

|

|

葉の裏側には、細長い2つの細胞が |

葉の断面には、細胞が束にな |

|

|

そこにツバキなどの葉の一部を |

|

|

|

|

向かい合っている穴がある。 |

|

っている部分がある。 |

|

|

切り取ってはさみ、できるだけ |

|

|

|

|

|

うすく切り取る。 |

|

|

|

|

|

|

この穴から蒸散していると考えられ |

この細胞の束が水の通り道と |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

る。 |

|

|

|

|

|

|

考えられる。 |

|

|

|

|

|

うすく切った切片を選んで、プレパラート |

|

|

|

|

をつくり、顕微鏡で観察する。 |

|

|

|

|

|

穴の部分を「気孔」という。 |

|

細胞の束を「維管束」という。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

|

|

気孔は、「酸素」「二酸化炭素」「水蒸気」 |

|

維管束には、「道管」「師管」が通っている。 |

|

|

結果 |

|

ツユクサの葉の表皮(裏側)スケッチ |

|

ツバキの葉の断面のスケッチ |

|

|

|

の出入が行われる。 |

|

道管 : 水を輸送する管がある。水の他に、無機養分の通り道にもなっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

気孔は、葉の裏側に多い。 |

|

師管 : 葉でつくられた養分を運ぶ管がある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ツバキの葉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

葉の断面 |

|

|

|

|

気孔 |

|

|

参考資料 |

|

|

|

|

|

気孔 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

スケッチの部分 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

孔辺細胞 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

|

|

|

|

| AIに残す言葉 |

|

| ツユクサの葉の裏側には、多数の気孔がある。 |

|

| ツバキの葉の断面には、水や葉でできた養分の通る管がある。 |

|

| 水は、道管を通り、葉の気孔から蒸散する。 |

|

| 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|