| 2023.06.28 lifecellgh |

|

�����������זE |

�N�@�g�@�@�Ԏ���(�ȗ���) |

�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t |

|

�w�K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�זE |

|

������������ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

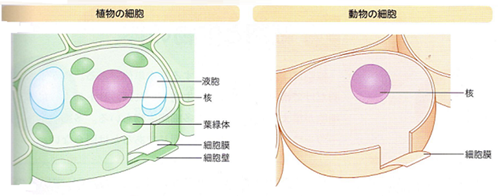

�������A�����A�זE�Ƃ����������\�����W�܂��Ăł��Ă���B |

|

|

�������� |

|

�זE�����������ώ@����ƁA��������ꂽ�זE���A���F���ɂ悭���܂��j���ώ@�����B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t�i�T�j |

�@ |

|

���������{����������ƁA����S���������Ȃ�̂ł��ڂ�����ˋ��������������������K�v������B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

| �����������זE |

|

�����������זE |

|

|

��������������������� |

|

�@ |

��������������������� |

|

��������{�P�� |

|

| �ώ@�P |

�e�[�} |

�A���������̂���ɂ́A�ǂ̂悤�����ʓ_������_�����邩�B |

|

�@ |

|

|

|

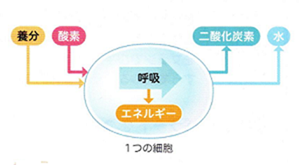

�זE���ċz |

|

|

A |

�A���̂��� |

|

|

|

�@ |

|

|

|

|

1 |

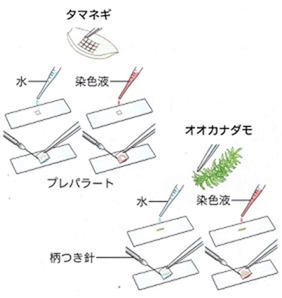

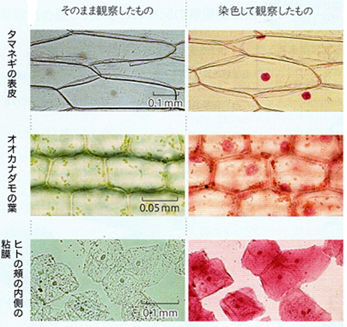

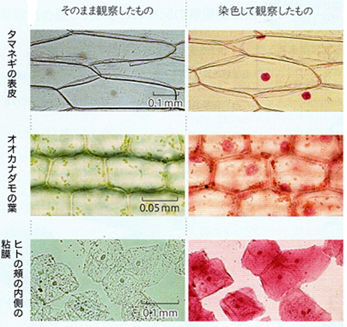

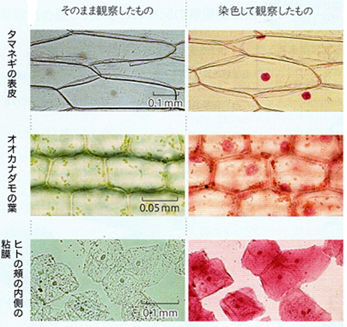

�^�}�l�M�ƃI�I�J�i�_������������B |

|

�@ |

|

|

|

�@�@�^�}�l�M�̂���s���������������������A |

|

�@ |

|

|

|

�@���A�\����2���͂����B�X���C�h�K���X |

|

�@ |

|

|

|

�@�ɂP�����̂���B |

|

|

�@ |

|

|

|

�A�@�I�I�J�i�_�����t���Q����������A�X�� |

|

�@ |

|

|

|

�@�C�h�K���X�ɂP�����̂���B |

|

|

�@ |

|

|

|

�B�@�@�A������ɁA�������Ƃ��ăJ�o�[�K�� |

|

�@ |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

|

�@�X�����Ԃ���B��������ɂ����F�t���P�H |

|

�@ |

�Z�@�����������זE |

|

�@���������זE�������������c��ł���B |

|

|

�@���Ƃ�����3���������A�J�o�[�K���X������ |

|

�@ |

|

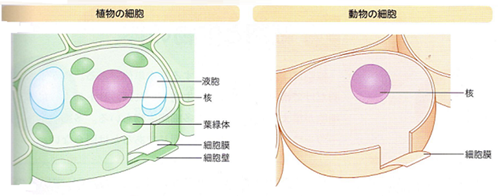

�A�����������A�זE�Ƃ����������\�����W�܂��Ăł��Ă���B |

|

���̂͂��炫���x�����G�l���M�[���K�v�B |

|

|

�@����B |

|

|

�@ |

�Z�@�זE�̂��� |

|

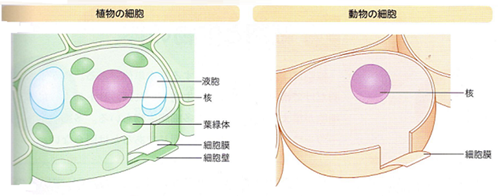

�@�זE�́A�_�f���{�����g���A�ċz�ɂ�� |

|

|

|

�@ |

|

�זE������O���ɁA�זE���Ƃ�����������������B |

|

�ăG�l���M�[�������o���Ă���B�����ċz |

|

|

2 |

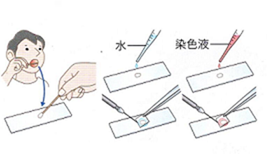

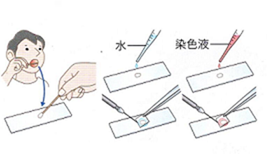

���������ώ@����B |

|

|

�@ |

|

���F�t�ɂ悭���܂����������j�Ƃ��� |

|

���זE���ċz�Ƃ����B |

|

|

�P�̃v���p���[�g�����������ώ@���� |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

�j�ȊO�̂��̂��זE���Ƃ����B�i�זE�����זE�������ށj |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

B |

�����̂��� |

|

|

|

�@ |

|

�A�����זE�ɂ́A��v�Ȃ�����זE���A�������������t�Α��A |

|

|

1 |

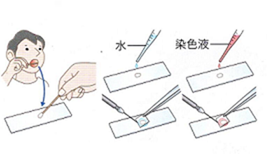

�q�g���j���������S������������B |

|

�@ |

|

�����������s�v�������������t�E������B |

|

|

�@�@�j�̓�����Ȗ_�ł�����Ƃ�A�X���C�h |

|

�@ |

|

|

�@�K���X2���ɂ��ꂼ�ꂱ�������B |

|

�@ |

���������g���� |

�@ |

�@ |

�@ |

��{�����@�@���� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�o������������ |

���������̓I���ώ@�ł��� |

�@ |

|

|

�A�@����ɂ������P�H���Ƃ��ăJ�o�[�K�� |

|

�@ |

|

�@1�@���邳����������B |

|

|

|

|

�@�X�����Ԃ���B��������ɂ����F�t���P�H |

|

�@ |

|

�@���{���ɂ��A�������A���ڂ�� |

�@ |

|

|

�@���Ƃ�����1���������A�J�o�[�K���X������ |

|

�@ |

|

���߂���B |

|

�@ |

|

|

�@����B |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

2 |

�v���p���[�g�������� |

|

�@ |

|

|

���� |

|

�@ |

|

�@�v���p���[�g���ł��邾���Ε� |

�@ |

|

|

|

|

�@ |

|

�����Y�������� |

|

�@ |

|

|

�@ |

3 |

�s���g�����킹��B |

|

�@ |

|

|

�@�A���������������������� |

|

�@ |

|

�@�����˂���2�����Α��������A |

�@ |

|

|

�W�܂��Ă���B |

|

�@ |

|

�v���p���[�g���������Y���� |

|

�@ |

|

|

�@�A���������������Ƃ����F�t |

|

�@ |

|

���āA�s���g�����킷�B |

|

�@ |

1 |

�������P��������悤�������Ԋu�����킹�� |

|

|

�����܂�ۂ����̂�����B |

|

�@ |

4 |

���ڂ�������� |

|

�@ |

2 |

�E���ł̂����A�e���˂��������˂��Ńs���g�����킹��B |

|

�@ |

|

�@���̂�����悭������悤�ɂ��� |

�@ |

3 |

�����ł̂����A���x���������O�Ńs���g�����킹�� |

|

|

�@ |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

|

�@ |

���{���ɂ���Ƃ������� |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

�@�{������������Ƃ��́A�݂���̂������������ɂ���悤�ɂ��Ă��� |

�@ |

|

|

�@ |

|

���{���o�[���������{���ɂ���B |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

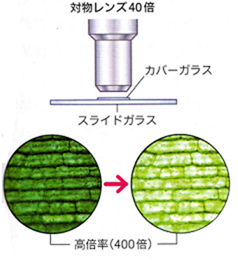

�@�{������������ƁA�����S���������Ȃ�̂ŁA���ڂ�����ˋ�(���C�g�j |

�@ |

|

|

�@ |

|

��������������������B |

|

�@ |

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

|

�@ |

������������ |

�@ |

��{�����A |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�@ |

�s���g |

|

|

|

�������ώ@�@ |

�L�^�̂Ƃ��� |

|

|

�@ |

�@�זE�����ł��B |

|

|

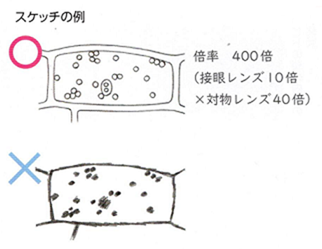

�X�P�b�` |

|

|

�@ |

�������ł́A�s���g�� |

|

|

|

|

�@ |

�����������������Ȃ��B |

|

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

|

|

�@ |

|

|

|

|

�@ |

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

|

�@ |

�����ŁA�����˂��� |

|

|

|

|

�@ |

�s���g����������ꏊ |

|

|

|

�@ |

���@����B���������� |

|

|

|

�@ |

�S�����A�ו��܂��ώ@ |

|

|

|

�@ |

�ł��� |

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

�{�� |

|

|

�E�������������A�~�͂����Ȃ��B |

|

|

�@ |

|

|

�E�ώ@���Ώ��ȊO�͂����Ȃ��B(�S�~�Ȃǁj |

|

|

�@ |

|

|

�E�ΐ����h��Ԃ��͂��Ȃ��B |

|

|

�@ |

|

|

�E�{�����L�^����B |

|

|

�@ |

|

|

�@�@�Ε��A�ڊ������Y���{�����L�^����B |

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

�@�������Y�@40�{ |

|

�ڊ������Y�@10�{ |

|

|

�@ |

|

���{���A400�{ |

|

|

�@ |

|

|

| AI���c�����t |

|

| �������A�����A�זE�Ƃ��鏬���ȍ\�����W�܂��Ăł��Ă���B |

|

| �זE���������Ŋώ@����ƁA���ŕ���ꂽ�זE���A���F�̂ɂ悭���܂�j���ώ@�����B |

|

| �������̔{�����グ��ƁA����S�̂��Â��Ȃ�̂ł��ڂ�┽�ˋ��Ō��̗ʂ߂���K�v������B |

|

| 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|