| 2023.12.01

resistance22 |

抵抗の合成(並列) |

年 組 番氏名(省略可) |

人工知能(AI)に残す言葉 |

|

|

学習 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

回路に抵抗を並列につなぐと全体の抵抗が小さくなる。 |

|

|

切り取り |

|

|

|

|

|

|

|

|

並列つなぎの抵抗では、全体に流れる電流が大きくなる(電流は面積に比例) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

人工知能(AI)に残す言葉(控) |

|

並列つなぎ抵抗R1、R2と全体の抵抗Rの関係は、(1/R)=(1/R1)+(1/R2)となる。 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 回路の抵抗 |

|

|

抵抗の並列つなぎ |

|

|

|

|

B 抵抗のつなぎ方と抵抗の大きさ(電気器具には抵抗を2個以上組み合わせた回路が多い) |

|

|

|

抵抗を並列につなぐと、回路に電流の流れる部分が増える。 |

|

|

抵抗の並列つなぎ(抵抗を2個、並列につないだ場合の全体の抵抗) |

|

|

|

換言すると、回路を流れる全体の電流が大きくなる。 |

|

|

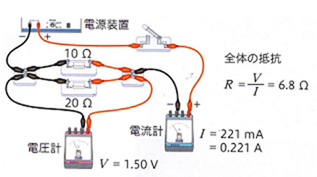

回路に20Ωと10Ωを並列につないだ場合 |

|

|

|

|

|

|

左図のように電源電圧1.5Vに抵抗を2個 |

|

|

抵抗: 抵抗(R)は、流れにくさを表す。 (1/R)抵抗の逆数は流れやすさを表す |

|

|

|

並列につなぐ |

|

|

|

R |

|

1 |

|

|

|

電源電圧 1.5V |

|

|

|

|

R |

|

|

|

10Ωの部分の電圧

1.5V (※並列回路の電圧から) |

|

|

|

流れにくさを表す |

流れやすさを表す |

|

|

|

20Ωの部分の電圧

1.5V ( 並列回路の電圧から) |

|

|

|

|

10Ωに流れる電流を計算すると(※オームの法則から) |

|

|

抵抗を並列につなぐと、流れる部分が増え、電流が流れやすくなる。 |

|

|

|

0.15 |

A |

となる( 1.5V、10Ωから) |

|

|

|

|

20Ωに流れる電流を計算すると(※オームの法則から) |

|

|

抵抗の並列 : 電流が流れやすい。 |

|

|

|

0.075 A |

となる( 1.5V、20Ωから) |

|

|

並列回路 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

電流計に流れる電流は、 |

|

|

|

全体の電流の大きさ = 各部分の流れやすさの和 |

|

|

計算値 |

0.225 A |

( 0.15+0.075から ) |

|

|

|

|

1 |

= |

1 |

+ |

1 |

|

|

|

|

|

測定値 |

0.221 A |

(※0.221≒0.225 誤さ範囲) |

|

|

|

|

R |

R1 |

R2 |

|

|

となる。 |

|

|

全体の抵抗(電流(計算値=測定値) 0.225A)と電圧(測定値1.5V)から |

|

|

|

|

抵抗(Ω)は、

6.7 Ωとなる。 |

(並列回路全体の抵抗は、どちらの抵抗より小さくなる。) |

|

|

|

|

|

|

|

電源(電圧1.5V)に抵抗を並列(R1、R2、)につないだときの、電流の大きさ。 |

|

|

|

|

抵抗 |

|

R1に流れる電流 |

1.5÷R1 (1.5/R1) |

A |

|

|

|

|

R2に流れる電流 |

1.5÷R2 (1.5/R2) |

A |

|

|

|

|

|

|

|

全体の電流 |

|

(1.5/10)+ (1.5/20) |

0.225 |

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抵抗R1、R2、電圧を入力すると、並列回路全体の抵抗を計算する |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※ 黄色の部分に入力 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R1 |

R2 |

|

全体R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抵抗(Ω) |

|

2 |

3 |

1.2 |

|

計算処理:オームの法則 |

|

|

|

|

|

|

電圧(V) |

|

入力 |

1.5 |

|

1.5 |

|

|

|

=H33/H32 |

R1側電流 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=J33/J32 |

|

R2側電流 |

|

|

|

|

|

電流(A) |

計算処理 |

0.75 |

0.5 |

1.25 |

|

|

=H35+J35 |

全体電流 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=H33/M35 |

全体抵抗R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

= |

1 |

+ |

1 |

|

1 |

= |

1 |

+ |

1 |

|

|

|

|

R |

R1 |

R2 |

|

R |

10 |

20 |

|

|

|

|

R |

= |

10*20 |

|

|

|

|

10+20 |

|

R= |

6.666667 |

|

|

|

|

≒ |

6.7(Ω) |

|

|

|

|

|

|

|

抵抗R1、R2を入力すると、全体の抵抗Rを計算する。 |

|

1 |

= |

1 |

+ |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

R1 |

R2 |

|

|

|

|

|

※ R1、R2を黄色の部分に入力 |

|

|

|

|

|

1 |

= |

R2 + R1 |

|

|

|

|

|

|

|

R1 |

R2 |

|

全体の抵抗R |

|

|

R |

R1 × R2 |

|

|

|

|

|

|

抵抗(Ω) |

10 |

15 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

= |

R1・R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R1+R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

別記 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

実験 |

|

抵抗2つを並列につないだ回路をつくり、全体の抵抗の大きさを調べる |

|

|

|

|

方法 |

|

R |

|

|

右図の回路をつくり、 |

|

|

|

R1 |

|

|

|

|

|

|

|

20Ω |

|

|

|

|

R1、R2、Rを測定する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30Ω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R2 |

|

|

|

|

|

結果 |

|

|

|

R1 |

R2 |

R |

|

|

抵抗(Ω) |

20 |

30 |

12 |

|

|

考察 |

|

並列回路の全体の抵抗は、次の式で表される。 |

|

|

(1/R) = (1/R1) + (1/R2) ・・・ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

生成AI |

|

|

Aさんとタブレット(AI)の会話 |

|

|

|

Aさん |

|

2つの抵抗を並列につないだ時の全体の抵抗の大きさを教えて |

|

|

タブレット(AI) |

それぞれの抵抗の大きさを教えてください |

|

|

Aさん |

|

1つは、 |

10 |

Ω |

です。 |

|

|

もう一つは、 |

15 |

Ω |

です。 |

|

|

| タブレットが |

並列回路の全体の抵抗は、 (1/R) = (1/R1) + (1/R2) + (1/R3) ・・・ です。 |

|

| 並列を合成した |

|

|

R1 |

10 |

Ω |

|

R2 |

15 |

Ω |

|

R |

6 |

Ω |

|

|

| 抵抗を計算しま |

|

式 |

|

1/R |

0.166666667 |

|

|

|

|

|

|

| す。 |

|

|

|

|

|

|

=(1/K77)+(1/K78) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=1/H82 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

全体の抵抗は、 |

6 |

となります。 |

|

|

|

|

上の□の中を、ドラッグすると計算式が表示されます。 |

|

|

タブレット(AI) |

全体の抵抗は、 |

6 |

Ω |

です。 |

|

|

|

AIに残す言葉 |

|

|

回路に抵抗を並列につなぐと全体の抵抗が小さくなる。 |

|

|

並列つなぎの抵抗では、全体に流れる電流が大きくなる(電流は面積に比例) |

|

|

並列つなぎ抵抗R1、R2と全体の抵抗Rの関係は、(1/R)=(1/R1)+(1/R2)となる。 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|