| 2023.12.01

resistance22 |

|

年 組 番氏名(省略可) |

人工知能(AI)に残す言葉 |

|

|

|

|

学習 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抵抗Ra、Rbを直列につないだ場合、全体の抵抗Rは、R=Ra+Rbの関係になる。 |

|

切り取り |

|

|

|

|

|

|

|

電圧、電流が分かると、R、Ra、Rbの大きさがわかる。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

人工知能(AI)に残す言葉(控) |

|

電源電圧、抵抗R1,R2から全体に流れる電流が分かる。電流と抵抗R1から電圧を求める |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 回路の抵抗 |

|

|

|

|

B 抵抗のつなぎ方と抵抗の大きさ(電気器具には抵抗を2個以上組み合わせた回路が多い) |

|

|

抵抗の直列つなぎ |

|

|

電気器具の抵抗 |

|

|

|

抵抗を直列につなぐと、電流が流れるにくい部分が増える。 |

|

|

豆電球、モーター、ダイオード、その他(冷蔵庫、クーラー、ドライヤーなどの電気器具) |

|

|

|

換言すると、全体の抵抗が大きくなる。 |

|

|

また、回路に抵抗を入れると流れる電流が小さくなることから電熱線などを利用したい |

|

|

|

|

ろいろな抵抗器がある。 |

|

|

直列回路 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抵抗を直列につなぐと、流れにくい部分が増える。 |

|

|

抵抗の直列つなぎ |

|

|

|

全体の抵抗は、それぞれの抵抗の和となる |

|

|

|

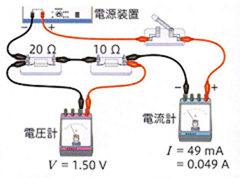

回路に20Ωと10Ωを直列につないだ場合 |

|

|

|

|

R |

= |

R1 |

+ |

R2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

全体の抵抗 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

左図のように |

|

|

|

|

|

電源電圧 1.5V |

|

|

|

|

|

抵抗20Ωと10Ωを直列につなぐ |

|

|

|

|

|

すると、 |

|

|

|

|

|

電流は、0.049Aとなる。 |

|

|

|

|

|

オームの法則(電流と電圧は比例する) |

|

|

|

|

|

電圧(v)=抵抗(Ω)・電流(A) |

から |

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

抵抗(Ω) |

= |

1.5(V) |

|

|

|

|

|

0.05(A) |

|

30Ω |

|

|

|

|

(ただし、0.049A≒0.05とする) |

|

|

|

|

10Ω(R2)について、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

抵抗10Ω、電流0.05A |

電流と抵抗から、電圧をオームの法則から求めると、0.5Vとなる |

|

|

|

|

20Ω(R1)について、 |

|

|

|

|

|

|

|

抵抗20Ω、電流0.05A※ |

電流と抵抗から、電圧をオームの法則から求めると、1.0Vとなる |

|

|

|

|

直列回路の電圧は、それぞれの電圧の和になる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

以上から、全体の抵抗(R)の式は、次の式で表せる |

|

|

|

|

R = R1 + R2 |

|

|

|

|

|

|

|

抵抗 直列つなぎ |

|

( R = R1 + R2 ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

電圧(V) |

電流(A) |

抵抗(R1) |

抵抗(R2) |

全体の抵抗(R) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.5 |

0.05 |

20 |

10 |

30 |

|

式 |

|

|

|

|

|

|

|

関係 |

6 |

0.05 |

20 |

(1)※ |

100 |

(2)※ |

120 |

|

(2)※ |

=D39/F39 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1)※ |

=M39-H39 |

|

|

|

|

関係式の利用(電圧、電流を入力すると表計算で抵抗が計算される) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

上式は、電圧、電流がわかり、一つの抵抗の大きさが分かると、もう一つの |

|

|

|

|

|

|

|

抵抗を計算する。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

表計算の応用 |

|

|

|

|

電源電圧、抵抗R1、抵抗R2がわかった時の、R1、R2の部分の電圧を計算する式 |

|

|

|

|

わかっている値 |

計算させる |

|

|

|

|

電源電圧 |

R1 |

R2 |

R1の部分の電圧 |

R2の部分の電圧 |

電流A |

|

|

|

|

1.5 |

20 |

10 |

(1)※ |

1 |

(2)※ |

0.5 |

|

|

|

|

|

|

R |

30 |

|

A |

0.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1)※ |

①全体の抵抗Rを計算する |

|

R |

=G49+I49 |

|

|

|

|

②電源電圧と全体の抵抗から、流れる電流Aを計算する |

A |

=D49/H50 |

|

|

|

|

③流れる電流と抵抗R1の電圧を計算する |

|

V1 |

=T50*G49 |

|

|

|

|

|

|

|

(2)※ |

①全体の抵抗Rを計算する |

|

R |

=G49+I49 |

|

|

|

|

②電源電圧と全体の抵抗から、流れる電流Aを計算する |

A |

=D49/H50 |

|

|

|

|

③流れる電流と抵抗R2の電圧を計算する |

|

V2 |

=T50*I49 |

|

|

|

|

| AIに残す言葉 |

|

| 抵抗Ra、Rbを直列につないだ場合、全体の抵抗Rは、R=Ra+Rbの関係になる。 |

|

| 電圧、電流が分かると、R、Ra、Rbの大きさがわかる。 |

|

| 電源電圧、抵抗R1,R2から全体に流れる電流が分かる。電流と抵抗R1から電圧を求める |

|

| 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|