| 2023.planetandmoongh |

�����f�����^�� |

|

�N�@�g�@�@�Ԏ���(�ȗ���) |

�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t |

|

�w�K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

����������������A�����n���̂܂����܂���Ă���B�������] |

|

|

�������� |

|

�@ |

�@ |

�@ |

|

���]�A���z�����]�A�n�������]�A�������]�A���]�A�������]�A�n�������]�B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�l�H�m�\�iAI)�Ɏc�����t�i�T�j |

|

�V���́A���z�n�̋�͂̒��̈ړ��ȂǑS�Ă��V���A���q���^�����Ă���B |

|

| �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

| �����^���������� |

|

�����^���������� |

|

|

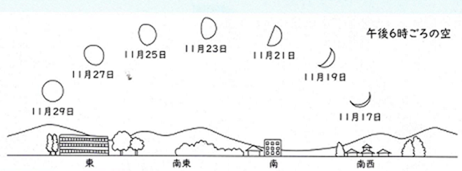

�����`���ʒu���ω� |

|

�@ |

�����`���ʒu���ω� |

|

| �ώ@2 |

�����`���ʒu���ώ@ |

|

�@ |

���������������] |

|

|

�e�[�} |

���v�����������`���ʒu���ώ@����B |

|

�@ |

|

|

|

|

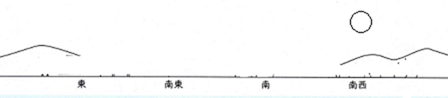

���v�������������������������������Ƃ��A�`���ʒu���ǂ̂悤���ω����Ă������B |

|

�@ |

|

|

���@ |

1 |

�@�������i�F���L�^����B |

|

�@ |

|

|

���邢���������� |

|

|

�@ |

|

|

���������n������ |

|

�@ |

|

|

�������i�F���X�P |

|

�@ |

|

|

�b�`����B |

|

�@ |

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

|

2 |

�@�����`���ʒu���L�^����B |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

���� |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

|

�@ |

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

�������� |

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

|

�@ |

|

������ |

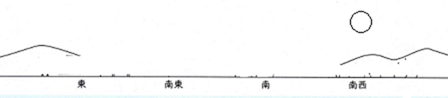

�@���z�������(�����j���n����������������B |

|

|

�@ |

|

�@ |

|

�@�n�������������Ă���Ƃ���������A�����Ă��Ȃ��Ƃ�������B |

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

�@ |

|

�n���͎��]���Ă��āA���Ɩ邪���݂ɂ���B�i���]���Ȃ������]���Ă���j |

|

|

�@�������������������ώ@����ƁA�������������ʒu�������B |

|

�@ |

|

�@���z�A���A�n�����W�B���z�����]���A�������]���A�n�������]������B |

|

|

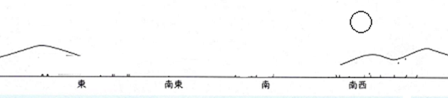

�@����6���ɂ͂��������ړ����Ă����悤��������B�܂��A���������Ȃ��Ă��� |

|

�@ |

|

���]���Ă����n���������āA���z��������������������Ƃ��A�G���V��(���������Ȃ��j |

|

|

�您����������B |

|

�@ |

|

�F���������邢�O�����A�@�E�����邢�O�����A��������B |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

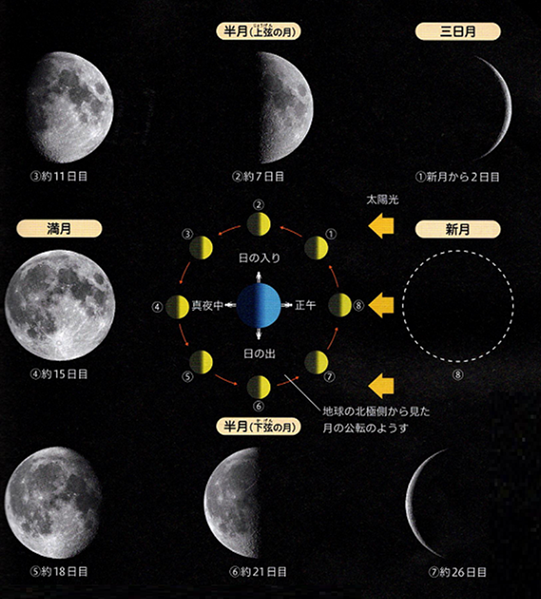

�@�����n���̂܂����܂��(�������]�j�̂��߇@����A���ʒu��3~4�����x���ړ����� |

|

|

����ƁA�n�����������������P���Ă��������������Ȃ�B��15�������z�A�n���A���� |

|

|

������������ |

|

�e�[�}�@�@�O�����A�㌷�������摜����A�u�V������E�V���܂Łv�������v�Z���悤�B |

|

�ʒu�W�ɂȂ�(�G����C���ʒu���ړ��j�A�n������������������B |

|

|

���@ |

|

�O�����A�㌷�����܂ł́A���������邢�������������͂���B |

|

�@�����n���̂܂�����30����1�T����B��������킹���悤�����͂P�����]����B |

|

|

�����ƁA���邢���������������ׂ�B |

|

���̂��߁A�n��������������������������������������B |

|

|

|

|

|

���́A�n�����������o�����V��(�q���j���l������������₷���B |

|

|

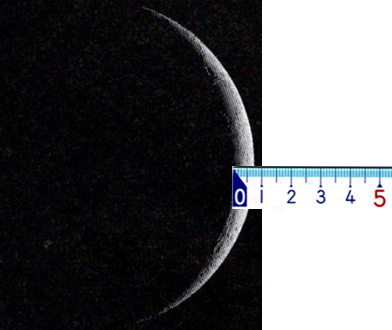

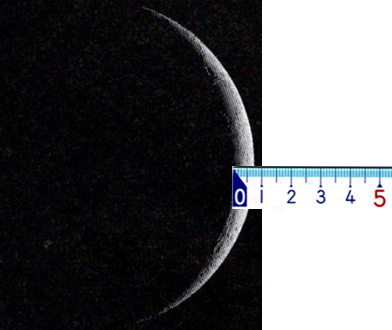

�O���� |

|

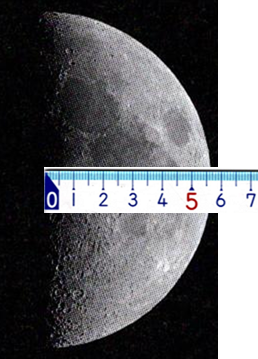

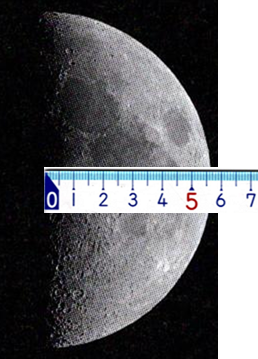

�㌷���� |

|

|

�V������Q���� |

|

|

|

|

|

|

|

�V������V���� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�}�@���ȏ��@����{�}������ |

|

|

�@ |

|

�@ |

|

|

���� |

|

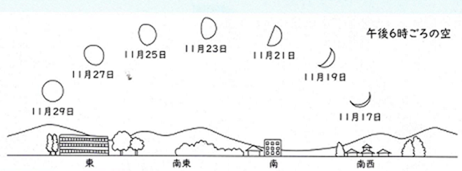

��}����A�O�����E�㌷�����܂ł����������邢������������ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�V�� |

�O���� |

�㌷ |

���� |

���� |

�O���� |

�V�� |

|

|

�@ |

|

�V����������� |

0 |

2 |

7 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

���邢������ |

0 |

7 |

56 |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

����(mm�j |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�l�@ |

|

|

����AI |

|

A����ƃ^�u���b�g(AI)����b |

|

|

|

A���� |

|

���������������摜����A�������]�ɂ��������������ׂĂ��������B |

|

|

|

|

�^�u���b�g(AI) |

�O���������邢�����������ƁA�O�����܂ł������������Ă��������B |

|

|

|

|

�܂��A�㌷���������邢�����������ƁA�㌷�����܂ł������������Ă��������B |

|

|

A���� |

|

�O���������邢�����������́A |

7 |

mm |

�A������ |

2 |

���@�ł��B |

|

|

|

|

�܂��A�㌷���������邢�����������́A |

57 |

mm |

�A������ |

7 |

���@�ł��B |

|

|

|

|

|

��}����A�O�����E�㌷�����܂ł����������邢������������ |

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

�V�� |

�O���� |

�㌷ |

���� |

���� |

�O���� |

�V�� |

|

|

�V����������� |

0 |

�@ |

7.125 |

14.25 |

21.375 |

�@ |

29.5 |

|

|

���邢������ |

0 |

�@ |

57 |

114 |

57 |

�@ |

0 |

|

|

|

|

|

|

����(mm�j |

�@ |

|

|

| �@�^�u���b�g�� |

�O�������㌷�������������܂ł��������v�Z�������� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

| �f�[�^�������� |

�@ |

�f�[�^����A�O�����͂Q���������邢������������7mm�@�@�P���@3.5mm |

|

|

|

|

�@ |

|

| ����A�v�Z�� |

�@ |

�@�@�@�@�@�@�㌷������7�������邢������������56mm�@�@�P���@8mm |

|

|

|

|

|

�@ |

|

| �܂��B |

|

�@ |

�i���@�O���������邳�́A�����Ȗ����������������������邳�ŁA�����͂��������邢�����������j |

|

|

�@ |

���̂��Ƃ��� |

�������]���������߂�ɂ́A�㌷������7����56mm�����邢�������������g�p |

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

�O���� |

���邢���������� |

�@ |

|

���� |

�@���O�������\������Ȃ�����������A�f�[�^������Ȃ��B |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�㌷���� |

���邢���������� |

57 |

|

���� |

7.125 |

|

�㌷�����@�P�� |

8.1429 |

mm |

�@ |

|

|

�\ |

|

|

|

�V�� |

�O���� |

�㌷���� |

���� |

�������� |

|

�V�� |

|

|

|

�@ |

|

|

���� |

|

|

|

0 |

|

7.125 |

14.25 |

21.375 |

|

28.5 |

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=L89*2 |

=L89*3 |

|

=L89*4 |

|

|

|

�@ |

|

|

���邢���� |

|

0 |

�@ |

57 |

114 |

57 |

|

0 |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

=J87*8 |

=L91*2 |

=L91 |

|

|

|

|

|

|

�@ |

|

|

���邳����������� |

0 |

|

7.125 |

14.25 |

21.375 |

|

29.5 |

|

|

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

=L91/8 |

=N91/8 |

=N93+(L91/8) |

=((L91+N91+P91)/8)+1 |

�@ |

|

|

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���@+1�́A�V����1�����ł��B |

|

|

�@ |

|

|

�����n��������(���])�ɂ����������́A�� |

29.5 |

�� |

�ł��B |

|

|

|

|

�@ |

|

|

�@ |

�l�@2 |

�@�O�������㌷�������d�˂�ƁA�����������������A�����ĂƂ��������������\�������B |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

���̂��Ƃ���A�O�����́A���邢�������Z���B�e����Ă���B |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@ |

�@ |

�@ |

���́��������h���b�O����ƁA�v�Z�����\������܂��B |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

�^�u���b�g(AI) |

�����n���̂܂����܂��(���])�ɂ����������ͤ�� |

29.5 |

�ł��B |

|

|

| AI���c�����t |

|

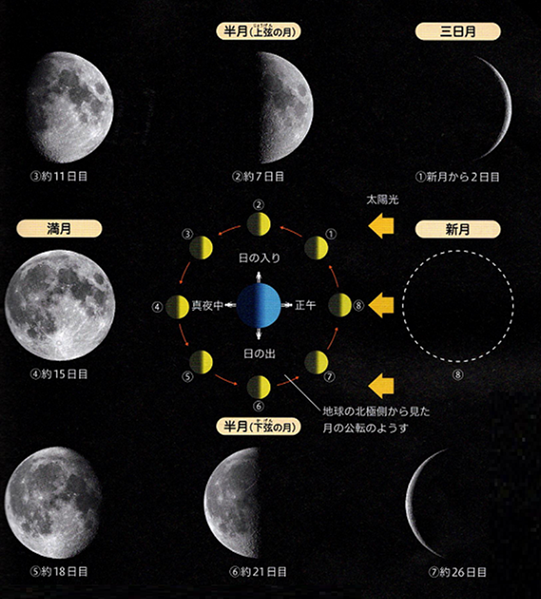

| ���̖�����������A���͒n���̂܂����܂���Ă���B���̌��] |

|

| ���]�A���z�̎��]�A�n���̎��]�A���̎��]�A���]�A���̌��]�A�n���̌��]�B |

|

| �V�̂́A���z�n�̋�͂̒��̈ړ��ȂǑS�Ă̓V�́A���q���^�����Ă���B |

|

| 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|