| 2023.01.22 steamgathergh |

雲のでき方 |

|

年 組 番氏名(省略可) |

人工知能(AI)に残す言葉 |

|

学習 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

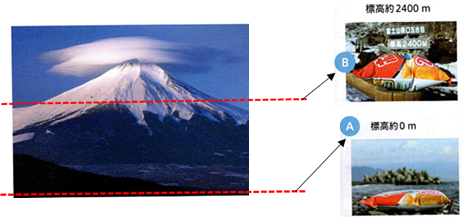

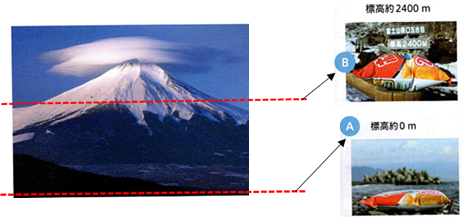

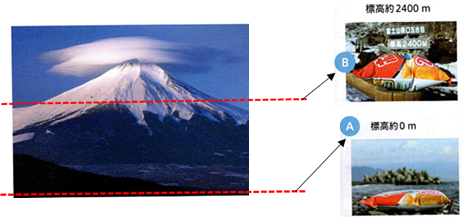

高い山の上の方は、気圧が低い。(酸素ボンベを持参) |

|

|

切り取り |

|

|

|

|

|

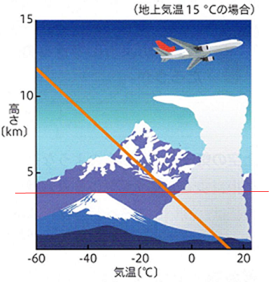

高い山の上の方は、温度が低い。(凍傷、防寒対策) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人工知能(AI)に残す言葉(控) |

|

水の状態変化、液体から気体(水蒸気)になるときに熱を奪う。(気化熱) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

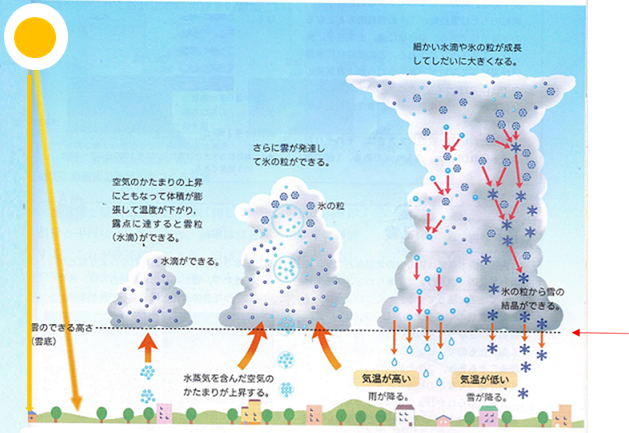

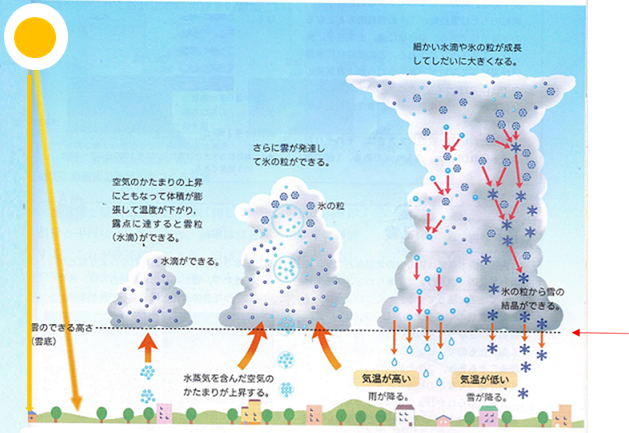

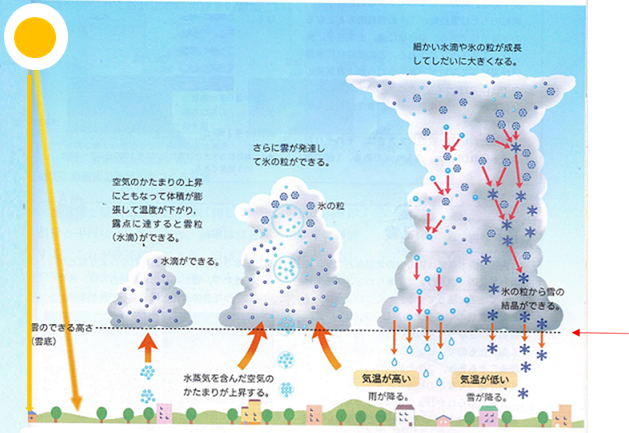

水蒸気が水(液体)になるとき熱を出す。空気がさらに上昇する(積乱雲)。 |

|

| 雨や雲のでき方 |

|

雨や雲のでき方 |

|

|

|

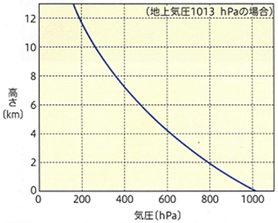

上空の気圧 |

|

|

上空の気圧、温度 |

|

|

既習事項 |

|

身のまわりの空気には質量があり、重力に引かれて大気圧が生じている。 |

|

|

|

|

上空にいくほど、空気がうすく、気圧が低い。(空気の層が少なくなるため) |

|

|

雨や雪 |

|

|

太陽放射を受けると、温度が上がり、暖かい空気は上昇する。 |

|

|

|

雲をつくる水滴や氷の粒は小さく、上昇気流で落ちてこない。 |

|

|

上昇気流が起きている場所(低気圧)は天気が悪い。 |

|

|

|

粒が大きくなると、上昇気流では支えられず落下する。この水滴が雨や雪となる。 |

|

|

下降気流が起きている場所(高気圧)は天気が良い。 |

|

|

|

|

空気を冷やすと、水蒸気が集まり、露点に達すると、水滴ができる。 |

|

|

|

|

|

|

|

確認 その1 気圧 |

|

|

|

|

|

ポテトチップスの袋が |

|

|

|

|

膨らんでいる |

|

|

|

|

|

|

| 2400m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0m |

|

ポテトチップスの袋 |

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

店にある状態 |

|

|

|

|

山の上は気圧が低い。 |

|

|

|

雲底 |

|

|

|

|

|

|

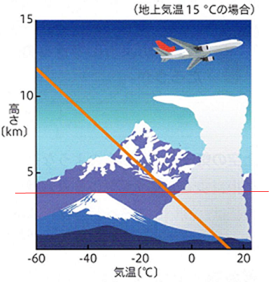

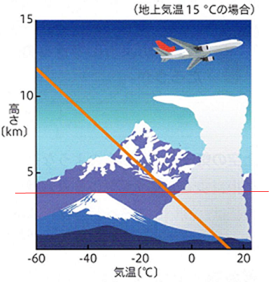

確認 その2 上空の温度 |

|

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

空気の上昇 |

|

|

雲が発達 |

|

|

水滴や氷の粒が落下とともに |

|

|

|

|

|

露点に達し雲粒 |

|

さらに空気の上昇 |

|

大きくなる。温度が低いと雪 |

|

|

|

|

|

ができる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

|

|

|

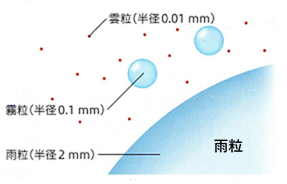

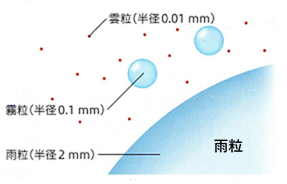

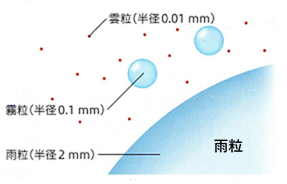

雨粒や雲粒の大きさ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

あまつぶ |

|

|

|

|

|

雨粒の大きさ : 半径2mm程度 |

|

|

|

|

|

くもつぶ |

|

|

|

|

|

雲粒の大きさ : 半径0.01mm程度 |

|

|

高さと気圧の関係 |

|

|

|

きりつぶ |

|

|

高さと気温の関係 |

|

気圧200hPaでは、高さ11.5km付近 |

|

|

|

霧粒(水滴)の大きさ:半径0.1mm程度 |

|

|

地上気温15℃の場合 |

|

気圧400hPaでは、高さ7km付近 |

|

|

|

ぎょうけつかく |

|

|

富士山3.8km付近では、-10℃くらい |

|

富士山3.8km付近は、約600hPaくらい |

|

|

|

凝結核の大きさ : 雲粒の1/1000 |

|

|

|

|

|

図 教科書 大日本図書から |

|

|

|

|

|

から 1/10 程度 |

|

|

|

|

|

1個の雨粒 : 霧粒 800万個 |

|

凝結核 : 土壌粒子、火山灰、工場の煙 |

|

|

|

|

|

1個の霧粒 : 雲粒 8000個 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|