| 2022.02.28 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 月 日 年 組 番氏名 |

|

人工知能(AI)に残す言葉 |

|

|

学習 |

|

|

|

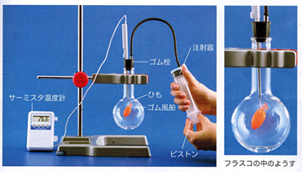

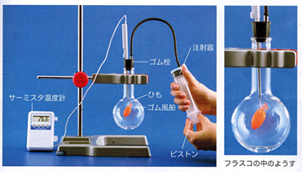

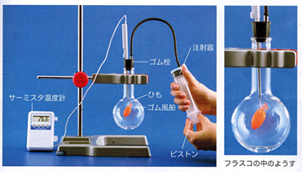

ピストンを引くと、フラスコ内の空気が膨張して温度が下がる。

露点以下になり、水蒸気が集まって水になり、雲って見える |

|

| |

|

|

|

切り取り |

|

人工知能(AI)に残す言葉(控) |

|

|

|

扱い 雲はどのようにできるかを調べる。

雲のでき方を粒子の考えで説明する。 |

|

|

|

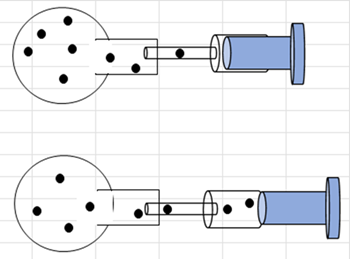

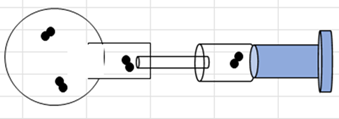

雲のでき方 (粒子的な見方) |

|

| 雨や雲のでき方 |

|

|

|

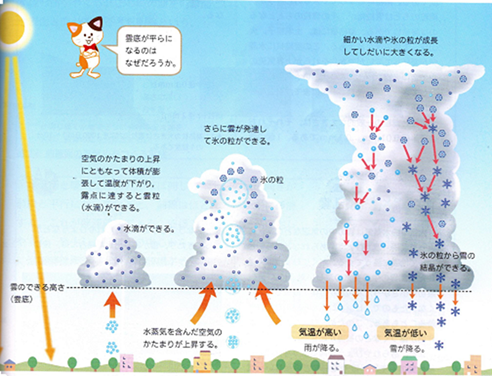

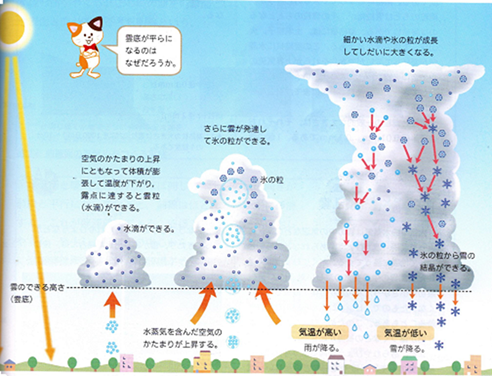

低気圧の場所では、上昇気流が発生する。 |

|

| 実験2 |

|

|

|

|

|

水蒸気を含んだ空気が上昇すると気圧の低い上空では、 |

|

|

テーマ |

雲はどのようにできるか |

|

|

|

温度が下がり露点に達し、水蒸気が集まって、雲ができる。 |

|

|

調べる |

|

|

|

|

|

方法 |

1 空気を膨張させる。 |

|

|

ピストンと水蒸気 |

|

|

2 水と煙を入れる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

結果から |

|

図 大日本図書 教科書から |

|

|

|

|

ピストンを引くと、フラスコ内の空気が膨張して温度が下がった。 |

|

|

|

|

このとき、中の空気が露点以下になり、水蒸気が水になるため、 |

|

|

|

|

フラスコ内がくもった。 |

|

|

体積が増えると温度が |

|

|

|

下がる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

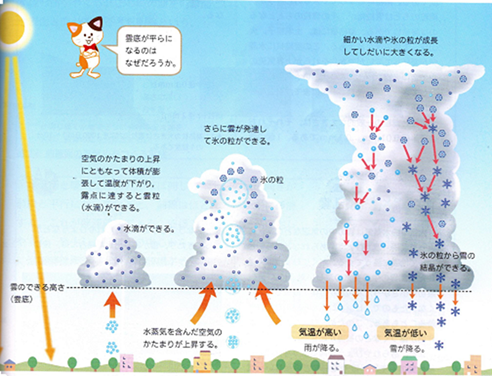

| 雲のでき方と雨の降り方 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

温度が下がると、水蒸気が |

|

|

|

集まり、くもって見える。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

自然界での雲のでき方 |

|

|

|

|

水蒸気を含んだ空気が上昇する。 |

|

露点に達し、水滴ができる |

|

|

|

|

上空では、気体が液体になり、温度が上がる。 |

温度が上がると、上昇気流 |

|

|

|

|

|

がより多くなる。(盛んになる) |

|

|

|

雲が発達する。 |

|

|

|

|

さらに上空では氷の粒(結晶(雪))ができる。 |

雪は空気の流れを受けやすい。 |

|

|

|

|

(上空にとどまりやすい) |

|

|

|

|

細かい水滴や氷の粒が集まって大きくなる。 |

上昇気流に対し、粒の重力の |

|

|

|

|

方が大きくなると地上に落ちる。 |

|

|

|

地上の気温が高いと |

|

雨が降る |

|

|

雲のでき方と雨や雪の降り方 |

教科書 大日本図書から |

|

|

|

地上の気温が低いと |

|

雪が降る |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|